J'ai rallumé mon vieil ordinateur. J'ai retrouvé un tas de choses. Des bouts de romans que j'écrivais sans jamais les finir.

J'ai pas envie que ça disparaisse. C'est touchant. Et puis je n'ai pas tellement changé.

"Billy", c'est un conte que j'avais débuté durant l'été 2008, alors que je me passionnais pour les westerns et que j'écoutais en boucle la B.O. du film de Peckinpah. Ca a un peu pris la poussière, c'est maladroit, mais bon, voilà.

Peut-être que je vous montrerais d'autres antiquités, avant que mon vieil ordinateur rende l'âme.

Billy

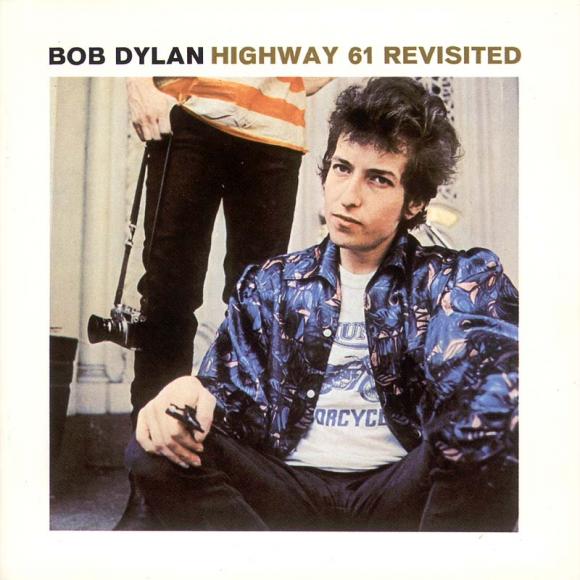

Billy, 20 ans, quitte le village de Iron City, dans le Midwest, pour partir à l’aventure. Sur sa route, il croisera des hors-la loi, des putains, des poètes, des déserteurs, tout un monde qui l’aidera à passer à l’âge adulte. Du Texas au Canada, de la Californie au Mexique, Billy découvrira l’absurdité d’un monde où la fatalité rôde, et où il devra redoubler de candeur et d’enthousiasme. Un conte aux allures de western, qui se passe à une époque indéterminée, dans une Amérique fantasmée, inspirée à la fois par les westerns de Peckinpah, les chansons de Dylan et les récits de Kerouac.

1.

C’est la lumière du soleil qui me réveille, à l’aube. L’air est froid, humide. J’ai la bouche sèche et le ventre vide. Ma nuque est douloureuse, elle a passé la nuit posé sur un vieux sac en toile, oreiller de fortune. En guise de petit-déjeuner, je sors un morceau de pain, puis je me roule une cigarette. La cigarette du matin, la meilleure peut-être. Mes yeux peinent à s’ouvrir. Pourtant, j’aperçois de la fumée, de l’autre côté de la colline. Ils sont là. Plus de temps à perdre, une occasion à saisir. Après avoir rassemblé mes quelques affaires, le sac à dos sur l’épaule, je fous le camp. J’entends les trains passer. Je les vois maintenant. Des trains de marchandises. Celui-là va à l’Est, un autre part pour le Sud, et avale, dès le petit matin, des kilomètres de rails. Je dois faire un choix. N’importe lequel, pourvu qu’il m’emmène loin d’ici. Cela fait trop longtemps que je ne suis plus à ma place à Iron City, il faut partir. Pas bon de trainer dans le coin, j’ai l’impression qu’on me guète. J’écrase ma cigarette sur le sol qui m’a vu grandir, et je saute dans le premier wagon. Et me voilà en route pour le Mexique ou le Canada, je n’en sais rien, tout ce qui m’importe, c’est de pouvoir dire adieu à cette ville qui s’éveille, dans la brume d’un matin d’avril. Adieu mon enfer, ma jeunesse. Je ne reviendrais plus.

Ce jeune homme, qui prend le large à bord de son train de marchandises, c’est Billy. Le voilà embarqué dans une folle aventure, que je vais avoir l’honneur de vous raconter. Je ne suis moi-même qu’un pauvre vagabond, Jim pour vous servir. J’ai eu le privilège de partager un bout de chemin avec cette vieille canaille de Billy. Avant sa mort, il m’a légué ses carnets de routes, que j’ai soigneusement retranscrits pour vous dans cet ouvrage. Je ne manquerais pas d’apporter un éclairage historique et personnel sur cette poésie d’outre-tombe. Je vous invite à un long voyage à travers ce pays, d’Ouest en Est, du Nord au Sud, à travers les champs de coton et les déserts majestueux. Ouvrez grand vos oreilles, et venez vous évader en compagnie de Billy.

L’histoire se passe après 1850, avant 1950, je ne sais plus trop, aux Etats-Unis d’Amérique. L’Amérique, la vraie, la grande, celle qui a disparu depuis longtemps, celle qu’il fait bon de se souvenir.

Bienvenue à Iron City. Nous sommes dans le Midwest, près de la frontière canadienne. C’est une région de lacs, de rivières, avec des millions d’arbres. Une zone où Mère Nature n’en fait qu’à sa tête : l’hiver est la saison la plus longue et il peut faire jusqu’à moins vingt degrés en novembre comme en mars. Défiguré par une énorme mine à ciel ouvert, Iron City est un gros village, presque entièrement construit sur une pente, qui a connu une certaine prospérité, à l’époque de la ruée vers l’or, grâce à d’importants gisements de minerai de fer. Selon la demande, sa richesse a cru et à décru au fil des décennies. Lorsque naît le jeune Billy, cet âge d’or n’est plus qu’un lointain souvenir. Le filon s’est épuisé, les emplois se font rares et les habitants ont du mal à joindre les deux bouts. Les hivers se font de plus en plus rude, et la misère guette à chaque porte. Iron City, un trou perdu au beau milieu d’une Amérique en pleine décrépitude.

C’est dans un hôtel, à l’entrée de la ville, près des mines de fer, que naquit Billy, qui n’a jamais été foutu de me dire la date exacte. Il n’aimait pas trop parler de son enfance, d’Iron City. J’ai du moi-même aller mener mon enquête sur place, interroger les habitants et recueillir les témoignages avec minutie. J’ai retrouvé miraculeusement trace d’une personne qui a assisté à la naissance de notre héros. Betty Nash, la serveuse du Central Hotel, aujourd’hui âgé de soixante années, se souvient :

« J’étais jeune et je travaillais comme serveuse au Central Hotel. C’était mon oncle, le patron. On était en août, je crois. Jamais l’été n’avait été si chaud à Iron City. Le bar était plein de gens de passage, venu se rafraichir. Un soir, une femme est entrée. Le temps qu’il lui a fallu pour traverser la porte et approcher le comptoir, elle a attiré le regard de tous les clients. On se méfiait des étrangers à l’époque et il était rare de voir une femme errer seule dans le coin. Elle portait une robe en dentelles, sale et déchirée par endroits. Un visage triste derrière de longs cheveux blonds. Du chemin, elle avait du en parcourir, vu son allure. Une vraie bohémienne, l’air complètement perdue. Et puis elle était enceinte. M’a demandé une chambre pour la nuit, mais avant que j’ai eu le temps de lui dire quoi que ce soit, mon oncle l’a envoyé balader. Notre hôtel avait une certaine réputation, pas question d’héberger les putains de son espèce. Pas assez de classe pour qu’on l’engage comme fille de joie. Résignée, elle a fait demi-tour, sous les regards méprisants de l’assemblée. Jusqu’à ce qu’elle s’écroule sur le plancher. J’ai d’abord cru qu’elle était morte. Un médecin l’a examiné, on a dû lui louer une chambre, et l’installer son corps en sueur sur des draps blancs et propres. Je suis resté à son chevet toute la nuit. Elle a poussé des hurlements et a finalement accouché d’un garçon. Le temps que j’aille chercher de quoi emmitoufler le nouveau-né, elle était passé de vie à trépas. Pauvre femme. On savait pas d’où elle venait, qui était le père. On l’a jeté dès le lendemain dans la fosse commune. Et il a fallu s’occuper du gosse. Pas moyen que je m’en charge, j’avais assez des miens, de mon travail. Les temps étaient bien trop dur pour avoir en plus un gamin à charge. Le prêtre est venu le chercher quelques jours plus tard. Voilà, une histoire de rien du tout, comme j’en ai vu pas mal, quarante ans que je suis derrière le comptoir du Central Hotel. M’enfin je me demande parfois qui était cette femme. »

Me le demandez pas, je n’en sais rien. Pas moyen de retrouver l’identité de celle qui a donné la vie à notre héros. Elle n’a laissé aucune trace et c’est peut-être mieux ainsi. Sa misérable vie fut emporté par le vent et jamais Billy n’aura de parents.

C’est donc un homme de Dieu qui recueilli l’orphelin. Père Jack Lancaster. Issu d’une famille d’émigrés canadiens, il était une figure emblématique d’Iron City. Il avait lui-même lancé la construction de la chapelle, baptisé la plupart de ses habitants et il priait aussi bien pour les braves commerçants que pour les criminels. « Il venait déjeuner tous les jours à la même heure, avait ses habitudes dans notre établissement, m’explique Betty. Quand il arrivait, avec son costume noir et son bâton, tout le monde se calmait. Pas d’affrontements lorsque le père Lancaster mangeait son repas. La paix. Alors on le traitait bien. Mon oncle lui réservait toujours les meilleurs putains, c’était leur secret, fallait surtout pas que ça se sache. Parce qu’il avait beau être un homme d’église, le vieux Lancaster savait prendre du bon temps. Dieu ait son âme ». Cela ne l’a pas empêcher d’éduquer proprement le petit Billy. Enfin, c’était mieux que rien, quoi…

Le père Lancaster vivait dans une annexe de la chapelle, une habitation modeste, avec une chambre, une pièce de toilettes et une grande salle principale. Les murs étaient tapissés de symboles religieux et une grande bible trônait près de la cheminée. Les meubles, anciens, fabriqués au Canada, héritage maternel. Le vieux fauteuil en cuir, imprégné de l’odeur du feu de bois, où le vieillard lit à l’enfant des passages du livre sacré. Billy dort à l’étage, sur un lit qui lui causera plus tard de terribles rhumatismes, dans un grenier où s’accumulaient les offrandes des paroissiens et la poussière.

Comme il n’y avait pas d’école à Iron City, c’est le père Lancaster qui se chargea de l’éducation du jeune homme. Une éducation stricte, religieuse. L’enseignement du respect, de la générosité et de la foi. Savoir lire, écrire, compter. Lancaster préparait Billy à prendre sa relève à la tête de la paroisse, car il sentait la fin proche. De toute façon, le destin des enfants d’Iron City était tout tracé : les illettrés finiraient à la mine, les autres deviendraient commerçants de bas étage. Travailler pour Dieu était une alternative peu réjouissante pour l’orphelin. Plus il grandissait, plus il nourrissait des passions peu catholiques, et se dessinait un avenir loin de l’église. Besoin de s’affranchir de la figure paternel offert par le prêtre, de découvrir le monde à sa manière, pas à travers une vision religieuse. Trop occupé par l’évangélisation de ses concitoyens pour faire attention aux dérives de son protégé, le père Lancaster se rendit compte bien trop tard de l’évolution du jeune homme. Bientôt, Billy laissa tomber la prière et inventa milles excuses pour ne pas se rendre à l’église et prêter main forte à son père de substitution. Comment croire en Dieu à Iron City, terre froide et misérable. Il fallait être aveugle pour rester enfermé dans ce trou perdu. Mais Billy ne pouvait pas partir. Il devait tant de choses à ce vieillard, même s’il se surprenait souvent à le mépriser. Il n’avait pas un sou en poche, et ne savait même pas monter à cheval. Pas faute d’avoir essayer pourtant, mais la maladresse prenait toujours le dessus. Alors pour oublier sa frustration, il devait s’évader avec ses propres moyens. La lecture d’abord et au diable la Bible ! Ce qui passionnait Billy, c’était les romans d’aventure, les carnets de voyage, la poésie. Un univers parallèle qui l’entraînait pendant quelques illusoires minutes loin d’Iron City et de ses rudes hivers. Loin des minerais de fers, de la neige, et du sombre grenier dans lequel il passait ses nuits. Lui-même écrivait parfois, s’inventait des histoires rocambolesques, où s’affrontaient guerriers en armure et monstres des océans. On trouvait également dans ce carnet l’inventaire de ses conquêtes amoureuses : la petite Lily dont la gifle était encore douloureuse, et plus tard, Angela Moore, qu’il avait peloté dans une grange. Et la vieille Bertha, une putain du Central Hotel. Sa première expérience sexuelle, ses fantasmes d’adolescents. De la poésie teinté d’innoçence, et qui témoignait d’un constant besoin de découvertes, qu’il était dur d’assouvir dans la Cité des Mines de Fer.

Sur ces pages, il s’imaginait également des parents. Un jour il avait posé la question au père Lancaster : qui sont-ils ? Ne voulant pas décrire sa mère comme une putain qui avait rendu l’âme dans un bordel en lui donnant la vie, il était resté évasif et Billy était resté sur sa faim.

Dans ce bordel miteux, le jeune homme trouvait l’occasion d’épancher sa soif de découvertes : l’alcool, les femmes, les cigarettes que l’on roule sur un coin de table. On s’assoit au comptoir, on écoute cette chère Betty raconter les derniers scandales, comment le banquier a trompé sa femme avec la voisine, dans combien de temps les employés de la mine risquaient de se retrouver sans emploi. C’est également au Central Hotel que Billy fit une rencontre décisive : l’Irlandais. Un homme mystérieux, que l’on surnommait ainsi à cause de son accent. Un vrai cow-boy, le long chapeau vissé sur les oreilles, les chaussures pointues, les armes prêtes à l’emploi. Tout le monde le craignait sans vraiment savoir pourquoi. Son regard peut-être, le mystère qui planait autour de lui. On racontait qu’il avait tué plus de mille hommes au cours de ses voyages, qu’il avait assassiné son propre frère. Il disparaissait pendant de longs mois, et chaque hiver, il débarquait sans prévenir, commandait trois bouteilles de whisky à la brave Betty, et s’installait sous le regard inquiet des clients pour fumer ses Malboro. Des ronds de fumées sortaient de sa bouche et allaient rejoindre l’esprit bouillonant de Billy, qui voyait en l’Irlandais un modèle à suivre. Une figure paternelle bien plus enrichissante que le triste père Lancaster. Mais jamais il n’avait osé lui parler, ni même l’approcher. Que lui aurait-il dit ? Si seulement il pouvait lui apprendre à monter sur un cheval sans se casser une jambe, à savoir viser droit… Si seulement il pouvait l’accompagner dans ces voyages interminables, au Mexique, en Californie, partout. Quelques mois avant son départ, l’Irlandais avait fait une dernière apparition remarqué au Central Hotel. Betty ne l’a pas oublié : « Comment l’oublier ? J’avais une peur bleue de ce type. Un vrai bandit, il effrayait les clients. Mais comme il ne crachait pas sur la bouteille et sur les jolies femmes, on le laissait entrer. Il remplissait la caisse et tout le monde était content. Dieu sait où ou il trouvait cet argent ? Je préfère ne pas le savoir… Et puis il a fait une dernière apparition, un soir d’hiver. Le bar était plein, les chambres complètes, les vagabonds venaient se réchauffer auprès du grand poêle de l’hôtel. Soudain, un vent froid glaça le sang des clients, et un homme entra sans prévenir, faisant claquer ses longues bottes sur le plancher du saloon. L’Irlandais. Jusque là, rien de nouveau. Je lui sers une série de whisky, personne ne l’approche, rien ne l’atteint. Et puis un autre type débarque au galop, saute de son cheval et accoure lui aussi au comptoir, revolver à la main. Il ne plaisante pas, me dit qu’il veut la caisse ou il me plombe la cervelle. Les autres ne s’interposent pas, mon oncle est occupé à l’étage, alors j’obéis. Aussitôt qu’il a l’argent, il déguerpit, la mine réjouie. L’Irlandais se lève, et sans lâcher son verre, interpelle le bandit. L’autre n’a même pas le temps de réagir, il se retrouve criblé de balles. Long silence. L’Irlandais range son arme, se rassoit, et finit son whisky sans s’occuper de l’agitation qui s’ensuit. Puis, il me lance quelques billets, me dit de garder la monnaie. Il enfile son chapeau et le voilà parti, prenant soin d’enjamber sa victime, encore chaude. Plus jamais venu dans le coin depuis ce soir là. » Voilà le récit de Betty, que j’ai rendu lisible pour vous, en l’appuyant sur d’autres témoignages. Si l’Irlandais a marqué les habitants d’Iron City, il a surtout agit comme un déclencheur sur Billy. Le jeune homme était là ce soir là, il a assisté au sort tragique de ce pauvre bandit. Il a discrètement suivi son héros à l’extérieur. L’Irlandais lui a lançé un regard complice avant de s’engouffrer dans l’obscurité. À ce moment précis, Billy savait qu’il devait le suivre. Qu’il allait partir et suivre sa trace. Devenir lui aussi un homme mystérieux, qui inspire la crainte et le respect. Qui vagabonde et n’a jamais d’autre compagnie que d’éphémères rencontres. D’autre toit que le ciel étoilé. Billy le savait désormais, il devait quitter Iron City.

La nuit qui suivit, il fit ses adieux à son vieux grenier poussiéreux, laissa un mot sur la cheminée pour remercier le généreux père Lancaster, et s’enfuit sans demander son reste. La Lune éclairait Iron City, paisible et endormie. Rien ne le retenait dans le coin. Aucun parent, aucun lendemain. L’avenir se trouvait derrière les montagnes, par-delà la rivière. Un dernier regard et le village des mineurs ne fut bien vite qu’un point à l’horizon.

Si vous étiez un jeune homme à cette époque, vous aviez sans le vouloir un pied dans l’Ancien et le Nouveau Monde, tellement les choses étaient en train de changer. Deux choix possible s’offraient à vous : se laisser porter par la vague ou faire partie de la vague. Comme Billy ne fait jamais rien comme tout le monde, il a décidé très tôt de fuir la vague, avant qu’elle ne le rattrape. Le bonheur est ailleurs, il en est certain. Peut-être retrouverait-il la trace de L’Irlandais. Le voilà donc parti pour un long voyage, embarqué dans ce train de marchandises, sans savoir qu’il ne reverra jamais plus Iron City.